После постмодерна: ближневосточное измерение одного тренда

Вход

Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы

(Голосов: 38, Рейтинг: 3.34) |

(38 голосов) |

К.и.н., заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН, член РСМД

Все эти сравнения говорят не только о нарастающем ощущении тревожных и потенциально катастрофических изменений, но и о растерянности человечества перед лицом неизвестности, проистекающей из несоответствия современного языка окружающей реальности.

В самом деле, еще вчера мир был постмодернистским. Такой была не только европейская континентальная философия, искусство, литература — таким было наше общее мировоззрение, а значит, такой была и политика. Это была вселенная релятивизма, жонглирования словами, слоганами и дискурсами, отказа от «больших нарративов» и идеологий.

Так началась эпоха после-постмодернизма, становление которой мы наблюдаем сегодня, причем особенно остро — на Ближнем Востоке. Не до конца осознанная ее сущность пока сводится к преодолению постмодернизма, овладению его методами и техниками для реализации вполне модернистского высказывания. Вопрос — какого именно?

Парадоксальным образом в мире «креативного класса», где чуть ли не большая часть общества принадлежит к профессиям, долженствующим производить «смыслы», смыслов этих как раз и не оказалось, а единственной силой, действительно их производящей, стали джихадисты, действующие в регионе, где этот самый «креативный класс» представлен довольно скудно. Именно джихадисты определяют сегодня дискурс на Ближнем Востоке.

Как отобрать инициативу у джихадистов?

Постмодернистское сознание не способно дать ответы на вызовы, с которыми столкнулся ближневосточный регион. Однако оно создает условия для включения любых элементов в единый нарратив — и в этом состоит его величайший потенциал.

1. Излечение болезней общества, приводящих к тому, что молодежь обращается к радикальным идеологиям. Ближневосточным политикам для этого придется изменить отношение к собственным обществам, встав на путь структурных политических и экономических реформ. Необходимо вернуть в общественную жизнь категорию будущего.

2. Если запрос на изменения в арабских странах будет усиливаться, то внерегиональным державам придется принципиальным образом пересмотреть свою ближневосточную политику. Это позволит создать условия для гармоничного сопряжения региона с внешним миром.

Статья впервые опубликована в журнале «Восток / Oriens».

Вопрос об окончании быстро пролетевшей эпохи однополярного мира и становлении многополярности уже не первый год остается одним из наиболее обсуждаемых в современной науке о международных отношениях. При этом и конкретное содержание понятия «многополярность», и параметры обозначаемого им явления, и конфигурация его международно-правового оформления (international order) остаются не вполне ясными [Хаас, 2008; Ливен, 2011; Дунаев, 2013; Салин 2017 и др.]. Ожесточенные споры ведутся вокруг того, должен ли Ялтинско-Потсдамский мир смениться новой редакцией Версальско-Вашингтонского или надо вести речь о возвращении к Вестфалю [Стегний, 2012]. Ключевой здесь, думается, предстает идея возвращения к тому или иному известному опыту. Сами споры при этом зачастую кажутся одновременно и излишне теоретическими, и слишком узкими, не учитывающими всю многомерность происходящих сегодня изменений. На Ближнем Востоке они находят выражение не только специфическое, но и, пожалуй, более прикладное и болезненное, чем в других частях мира, прямо отражаясь на региональном политическом процессе.

Уроки «Исламского государства»

Как и в случае с трансформацией мирополитической системы, чтобы объяснить логику развития стремительно меняющейся здесь ситуации, аналитики обращаются к историческому опыту в поисках наиболее адекватных аналогий. В результате современную реальность сравнивают обычно с теми или иными знаковыми для западного мира войнами. С Тридцатилетней — из-за многочисленности и разнородности участников, роли негосударственных акторов, конфессионального фактора. И тогда спорят о возможности «ближневосточного Вестфаля» [Камель, 2016; Синн, Аксворси, Милтон, 2016]. С войнами XVIII в. — не только из-за проблем в российско-турецких отношениях, омрачавших 2015–2016 гг., но и из-за роли государственных лидеров и нарастающей значимости отношений между Москвой и Анкарой [Иоффе, 2015; Сокольски, 2015].

С Первой мировой — из-за эгоистичных и противоречивых устремлений участников событий, постепенной эскалации под всеобщие заверения о неустанной борьбе за мир. Тогда ждут разрастания кровопролития (прежде всего по линии ИРИ — КСА) и нового соглашения Сайкса-Пико [Варлы, 2016]. С этой идеей перекликается мысль о разделе Сирии на зоны влияния между Ираном, Турцией и Россией [Исаев, 2016]. Оппоненты подобной идеи указывают не только на последовательную позицию Москвы о сохранении территориальной целостности Сирии, но и на опасность воспроизводства колониального опыта [Наумкин, 2016(1)].

Со Второй мировой войной — из-за наличия новой версии абсолютного зла — ИГИЛ (ДАИШ). И тогда ждут формирования единой антиигиловской коалиции, о чем на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 г. говорил В. Путин. С холодной войной — и тогда ждут то ли Карибского кризиса, то ли разрядки, то ли перестройки.

Предложения к формированию системы региональной безопасности в Западной Азии и Северной Африке

Все эти сравнения (ряд их можно было продолжить) говорят не только о нарастающем ощущении тревожных, непрогнозируемых и оттого потенциально катастрофических изменений, но и — что важнее — о растерянности человечества перед лицом неизвестности, проистекающей, по-видимому, из несоответствия современного языка окружающей реальности.

На самом деле эта столь остро ощутимая растерянность не столь уж нова и связана далеко не только с международной обстановкой. Почти двадцать лет назад, в 1998 г., Ж. Бодрийар писал: «Мы прыгаем в бездну регрессирующей истории, поддавшись ностальгии по пересмотренному и обновленному прошлому, и, поступая так, мы утрачиваем представление о будущем. Именно поэтому несколько лет назад я пришел к выводу, что Год 2000 не будет. Он не произойдет просто потому, что история столетия уже закончилась, и мы лишь постоянно переживаем ее. Выражаясь метафорически, мы никогда не будем в будущем. Наш милленаризм не имеет будущего. Милленаристский дух Года 1000 был пережит как огромный страх. Но по крайней мере он предвещал Пришествие и явление Царства Божьего. Сегодня же наши перспективы темны и сомнительны. Все, что осталось от милленаристских ожиданий, — обратный отсчет» [Бодрийар, 1998].

В этой и других своих работах того же времени философ говорил о размывании границы между настоящим и будущим, фактическом упразднении и того, и другого, замене их симулякрами-«кажимостями», результатом чего становится эпоха «постсовременности» (или постмодерности), органически неспособной сказать о себе что-то новое и требующей «вечного возвращения».

Тринадцать лет спустя о катастрофическом предчувствии грядущего, наполняющем современную культуру, на основе анализа широкой палитры источников писали отечественные авторы: «Культура, философия и наука сегодня пронизаны острым эсхатологическим мироощущением, что часто объясняется чувством кризисности, непрочности бытия человека и общества» [Желтикова, Гусев, 2011, с. 22].

От постмодернизма к неомодернизму, или Воспоминания о будущем

В сфере международных отношений ощущение конца истории появилось раньше, чем где-либо еще, еще в начале 1990-х гг., сразу после краха биполярности. Однако первое время оно дарило скорее радость безмятежности, чем ужас неизвестности. Наиболее полно, хотя иной раз и не без раздражения, эту радость ощущали читатели хрестоматийного труда Ф. Фукуямы «Конец истории и последний человек». Сам автор, впрочем, рисуемый им образ грядущего воспринимал без излишнего оптимизма: «Человечество будет казаться не тысячей цветущих побегов на стольких же различных растениях, а длинной цепью фургонов на одной дороге» [Фукуяма, 2004, с. 495].

Спустя два десятилетия образ упраздненной истории никуда не исчез и, напротив, из теоретической фантазии американского политолога превратился в конкретную реальность, оказавшуюся, правда, совершенно иной, чем мыслилось. В сущности, предлагавшийся им прогноз предполагал не просто «конец истории», а ее смерть — отсутствие какого-либо дальнейшего движения. Произошло же нечто совершенно противоположное — история завершилась, превратившись в перманентное «сейчас». Все происходит, все движется, все меняется, однако ничто не развивается, потому что развитие предполагает наличие хоть какой-то стратегической перспективы. В результате сложившаяся ситуация почти не поддается адекватному описанию.

Вернемся к приведенным сравнениям. Каждое из них позволяет обозначить какие-то черты ближневосточной реальности, но не дает возможности выразить ее полноту и соответственно понять ее. Сравнение с холодной войной служит этому отличным примером.

Шумная и будто пришедшая из 1960-х гг. риторика, заполнявшая все мировые СМИ на протяжении последнего, 2016, года, подталкивала некоторых региональных лидеров играть так, словно бы мир и в самом деле оказался в ситуации полувековой давности, и сегодня, как и тогда, можно извлекать двойную прибыль из противоборства сверхдержав, мысля себя лидерами третьего, давно несуществующего, мира.

В той или иной степени это касается многих региональных игроков на Ближнем Востоке, однако самые яркие примеры подобной эквилибристики дарят Турция, Саудовская Аравия и отчасти Египет. В случае с Турцией речь идет о сложных пируэтах в отношениях Москвы и Анкары, с одной стороны, и о не менее сложных — в отношениях Анкары, ЕС и НАТО. Не случайно резкое сближение с Россией, начавшееся летом 2016 г. на фоне подавления попытки государственного переворота в Турции и вызванным последовавшими репрессиями охлаждением отношений с Западом, сопровождается периодическими заявлениями о возможности присоединения страны к ШОС или ЕАЭС. Подобная перспектива, однако, предполагает окончательный отказ от «европейского пути» и выход из НАТО [Chulkovskaya, 2017].

Ближний Восток: постмодерн ушел вчера

Саудовский пример менее контрастен, однако довольно показателен. Основным лейтмотивом всей внешней политики страны, чем дальше, тем больше, становится противостояние иранской угрозе. Необходимость защищаться от нее предполагает поиск сильных союзников. В то время как эту роль давно играли США, политика администрации Б. Обамы считалась в Эр-Рияде проиранской и, в сущности, предательской по отношению к традиционным союзникам Вашингтона [Бин Сакир, 2016]. В 2016 г., когда считалось, что победителем ожидавшихся в Соединенных Штатах выборов станет Х. Клинтон, королевский дом активно налаживал связи с Москвой, несмотря на противоположные позиции двух стран по сирийскому конфликту и Ирану [Косач, Мелкумян, 2016]. Близость Москвы и Тегерана в королевстве не переоценивали, а демонстрация российской военной мощи в Сирии волей-неволей вызывала уважение. Вместе с тем победа Д. Трампа, занимающего жесткую антииранскую позицию, вполне возможно, заставит Саудовскую Аравию вновь обратить взоры к Западу.

Что касается Египта, то здесь поддержка Вашингтоном режима «Братьев-мусульман» в 2012–2013 гг. подтолкнула Абд аль-Фаттаха ас-Сиси к поискам альтернативных партнеров, главными из которых стали Саудовская Аравия [Katulis, Awad, 2015; Nazer, 2015; Farouk, 2014] и Россия. При этом военно-политическое и экономическое сотрудничество между Москвой и Каиром позволяет последнему демонстрировать определенную независимость не только от американцев, но и от саудовских покровителей, что проявляется, в частности, в случае с саудовской операцией в Йемене. Однако и здесь приход к власти Д. Трампа может изменить ситуацию. В случае если «Братья-мусульмане» будут внесены Белым домом в списки террористических организаций [Al-Arian, 2017], это может стать демонстрацией стремления США к нормализации отношений с Египтом. А следовательно, речь будет идти о восстановлении и укреплении традиционных осей Вашингтон — Каир и Вашингтон — Эр-Рияд, дополняющих партнерство Белого дома с Тель-Авивом.

Во всех трех описанных случаях наблюдается одна и та же закономерность. Ближневосточные лидеры стремятся использовать в своих интересах проблемы в российско-американских отношениях, довольно подвижно обращаясь от одного партнера к другому и иной раз явно переоценивая влияние конфронтации между Москвой и Вашингтоном на ближневосточную политику двух стран. Особенно заметно это было в случае с политикой Саудовской Аравии и Турции по сирийскому конфликту. Этим, однако, их внешнеполитические стратегии не ограничиваются: метафора «холодной войны» даже приблизительно не отражает всю многомерность их стратегий.

Все происходит, все движется, все меняется, однако ничто не развивается, потому что раз¬витие предполагает наличие хоть какой-то стратегической перспективы.

Идея «новой биполярности» накладывается на сложную мозаику отношений в регионе, многочисленные линии противостояния (Египет — Турция, Саудовская Аравия — Иран, Иран — Израиль и т. д.), ни одно из которых не приводит к формированию устойчивых блоков и всегда оставляет пространство для маневра, позволяя создавать и разрушать разнообразные конъюнктурные альянсы, сосуществующие с альянсами относительно устойчивыми. Типичные их примеры: Египет — Россия и Египет – Саудовская Аравия в условиях устойчивой напряженности между Москвой и Эр-Риядом; или ситуативный альянс России и «Хезболлы», не мешающий близким российско-израильским отношениям и т. п. Кроме того, в отличие от XX в. отношения между региональными и глобальными игроками выстраиваются сегодня не как «патрон-клиент», а скорее как партнерские, а иной раз и как конкурентные.

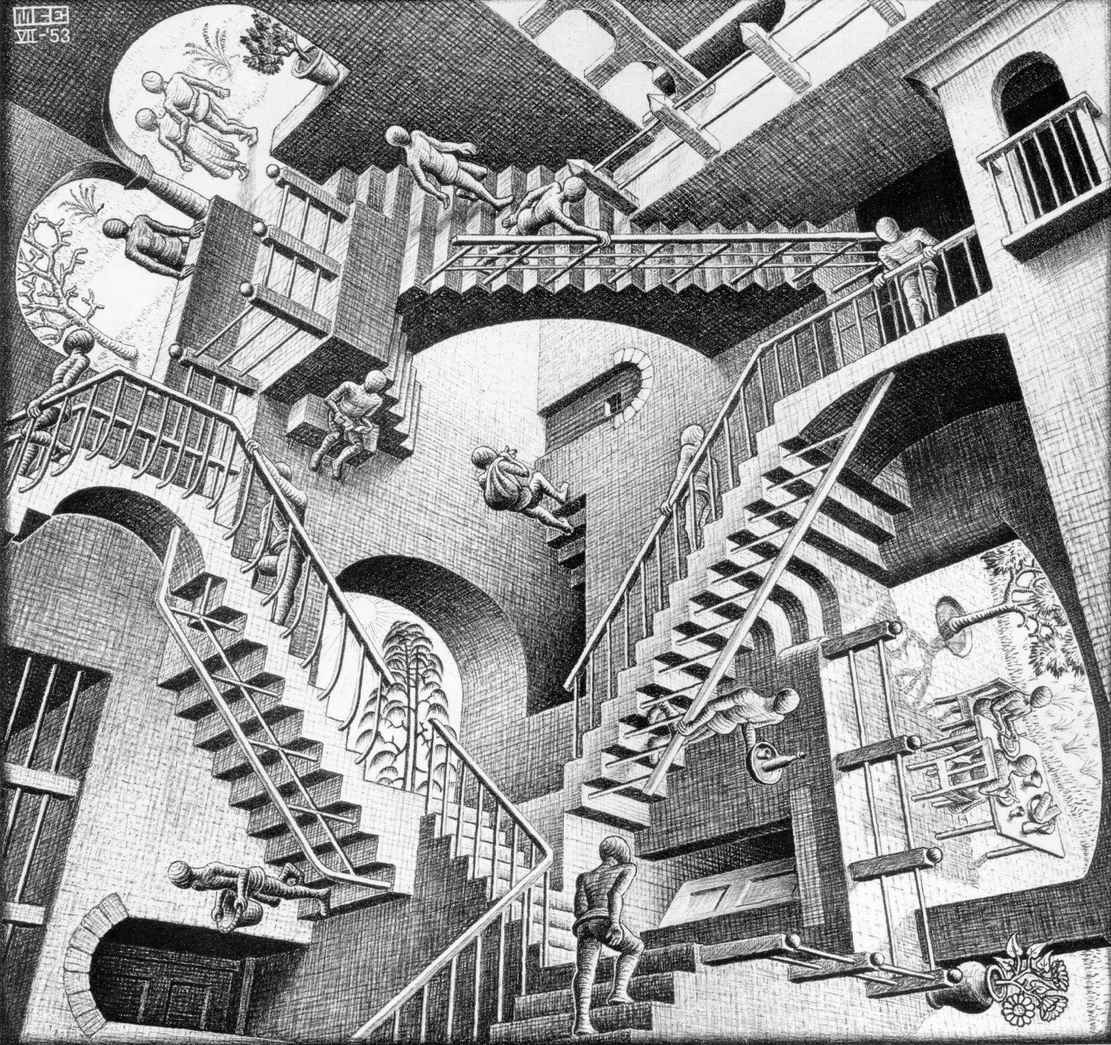

Относительность уместности приведенных исторических аналогий можно без труда показать и на иных примерах. Парадокс ситуации состоит в том, что если каждая из аналогий частично верна, то общая ситуация может быть описана как квинтэссенция истории и одновременно — ее бессмысленность. Другими словами, речь идет об одновременном воплощении всего исторического опыта человечества здесь-и-сейчас, что в принципе возможно лишь в эсхатологические, вне-исторические времена. Последнее обстоятельство лишает историю какого-либо смысла, потому что логически и хронологически выстроенное историческое повествование оказывается бесполезным, если лишить его категории времени (это все равно, что заставить все события «Войны и мира» произойти одновременно).

Будущее либерального мирового порядка

Подобное непонимание целостной реальности, убивающее прошлое и будущее и вселяющее ужас перед настоящим — следствие нарушения той ситуации постмодерна, к которой мы привыкли, в которой чувствовали себя комфортно и в которой упраздненное будущее и вечное возвращение казались лишь изощренными пируэтами философской мысли.

В самом деле, еще вчера мир был постмодернистским. Такой была не только европейская континентальная философия, искусство, литература — таким было наше общее мировоззрение, а значит, такой была и политика. Это была вселенная релятивизма, жонглирования словами, слоганами и дискурсами, отказа от «больших нарративов» и идеологий. Из последних дольше всего держался, конечно, либерализм, однако, став «столбовой дорогой» человечества, он лишился какого бы то ни было внятного содержания. Приводя образ тянущихся вереницей фургонов с переселенцами, Ф. Фукуяма отмечал далее, что, достигнув пристанища либеральной демократии, человечество, вероятно, устремится на новые поиски. Однако Фукуяме никак не могло прийти в голову, что со временем каждый из кучеров заявит о своем праве определять, где именно находится это пристанище, а некоторые из них и вовсе посчитают таковым свой собственный фургон. Тем не менее спустя два десятилетия после публикации монографии Фукуямы произошло именно это: либеральная демократия стала внешне непременным атрибутом любой политической системы, лишившись при этом хоть какого-нибудь внутреннего содержания.

Свергнутые в 2011 г. арабские лидеры все как один демонстрировали когда-то блестящие способности к политическому выживанию в мире постмодерна. По мере необходимости они становились то защитниками демократии и прав человека, то поборниками традиционных ценностей, но, в сущности, прекрасно себя чувствовали и без всякой идеологии, и без какой-либо внятной стратегии развития. В этом их принципиальное отличие от первых поколений арабских президентов — Г.А. Насера, А. Садата, Х. Бургибы, воспринимавших самих себя как авторов незавершенных нарративов.

Впрочем, два человека сумели вместить в свою биографию и модернистский (нарративный), и постмодернистский периоды — Я. Арафат и М. Каддафи. При этом второй, виртуозно объяснявший «третьей мировой теорией» то социалистические эксперименты и политику самообеспечения, то открытый рынок и либеральные реформы [Рясов, 2008], являет собой наиболее экстравагантный пример идеологической эквилибристики эпохи постмодерна.

Все упомянутые режимы (за исключением ливийского) могут быть названы нелиберальными демократиями, или гибридами. Это, однако, вовсе не делает понятие «постмодернистский» излишним. Политологические термины, введенные в оборот в 1990-е гг., характеризуют специфику политических систем, отталкиваясь от дихотомии «демократия vs авторитаризм». Описание режимов как постмодернистских не только не привязано к этим двум изначально условным моделям, но и помогает понять их природу. Ведь проблема заключается вовсе не в том, что в той или иной стране формально существующие демократические институты не работают и играют лишь роль кустарно выполненных декораций для авторитарной власти. Так или иначе, нового в этом нет.

Неизбежность странного мира

Если обратиться к тем же самым странам на более ранних этапах их развития — в 1970–1980-е гг. или сразу после обретения ими независимости, то ничего принципиально отличного от эпохи 1990-2000-х гг. мы там не обнаружим. Республиканская форма правления, многопартийность, институт выборов и прочие признаки демократии прекрасно сочетались в них с авторитаризмом исторических лидеров. Разница состояла лишь в том, что на ранних этапах авторитаризм нуждался в идеологическом обосновании (например, через концепцию корпоративного государства, воспринятую и нассеризмом, и бургибизмом) и заявлял о необходимости тех или иных жертв ради достижения общей цели. Однако на излете столетия потребность в подобных обоснованиях отпала, и дело дошло до обыкновенной словесной эквилибристики, по необходимости сопровождавшейся легким шантажом международного сообщества, более всего боявшегося повторения алжирского опыта 1990-х гг. в других странах региона. Поддаваясь этому шантажу и нерешительно колеблясь между вневременной истинностью провозглашаемых ценностей и банальным здравым смыслом, международное сообщество втягивалось в постмодернистскую игру «двойных стандартов».

Между прочим, и само выделение «нелиберальных демократий» в специфический тип политических систем, и бесконечные обвинения противников в использовании «двойных стандартов» (ранее этот термин употреблялся с большей осторожностью) были актами вполне постмодернистскими. Содержащаяся в этих оксюморонах ирония была призвана продемонстрировать парадоксальность сложившейся ситуации.

Международные отношения и геополитика тех времен также были пропитаны духом постмодернизма, наиболее ярким примером чего стала трагедия 9/11 со всем ее символизмом, медийностью, имиджевой значимостью: «Обрушение башен Всемирного торгового центра невообразимо, но этого недостаточно, чтобы стать реальным событием. Чрезмерного насилия недостаточно, чтобы обнажить реальность. Потому что реальность — это принцип, и именно этот принцип утрачен. Реальность и фикция безнадежно перепутаны, и фасцинация теракта — это, прежде всего фасцинация образа...» [Бодрийар, 2016].

Еще вчера мир был постмодернистским. Это была вселенная релятивизма, жонглирования словами, слоганами и дискурсами, отказа от «больших нарративов» и идеологий.

Развернувшаяся вслед за трагедией война с терроризмом — более или менее абстрактным врагом, никак не поддающимся точному определению, — стала своеобразным итогом развития постмодернистского мира. Характерно, что уничтожение символа этого зла — Усамы бен Ладена — произошло 2 мая 2011 г. в горах Пакистана: в географической точке, для западного сознания едва ли существующей на карте ойкумены, и в момент очевидного исторического поворота, связанного с нараставшим по всему миру протестным движением с одной стороны и попытками Б. Обамы использовать новую философию международных отношений с другой. Символическая значимость момента была явно недооценена. Тот факт, что война с терроризмом вовсе не была бессмысленной PR-кампанией, а, напротив, позволила решить целый ряд реальных международных проблем, создав, к примеру, на время почву для позитивного российско-американского взаимодействия, ничего не меняет.

Короче говоря, покинувший нас мир постмодерна был миром симулякров — бесконечно подвижных кажимостей, символов, не требующих означаемого, мир игры и иронии. Все закончилось в 2011 г. протестами, прокатившимися по всему свету. Известный лозунг арт-групп «Бомбилы» и «Война», заявленный в ходе их совместного перфоманса еще в 2007 г., «Мы не знаем, чего хотим» во многом обогнал свое время, выразив ощущение исчерпанности постмодерна и острую потребность «рассерженной молодежи» в новом «послании» и возвращении к означаемому.

Так началась эпоха после-постмодернизма, становление которой мы наблюдаем сегодня, причем особенно остро — на Ближнем Востоке. Не до конца осознанная ее сущность пока сводится к преодолению постмодернизма, овладению его методами и техниками для реализации вполне модернистского высказывания. Вопрос — какого именно?

ИГИЛ дает наиболее страшный и одновременно яркий пример того, о чем идет речь. В своей технике организация развивает методологию «Аль-Каиды», порой доводя ее до совершенства. Медийное насилие, страсть к эффектам, цитатность, эклектичность. Все эти оранжевые комбинезоны приговоренных к смерти, отсылающие зрителя к образу Гуантанамо, речи аль-Багдади, произнесенные из мечети борца с крестоносцами Нур ад-Дина аз-Занги, само имя «халифа» Абу Бакр Аль-Багдади, отсылающее одновременно и к первому праведному халифу, возглавившему общину мусульман после смерти пророка Мухаммада, и к легендарной столице халифата, разоренной в результате американской интервенции.

В техническом отношении ИГИЛ довело до логического предела постмодернистский характер методологии «Аль-Каиды». По меньшей мере это относится к двум вещам — к инструментализации насилия, и к методам террористической деятельности. ИГИЛ превратило медиатизацию насилия в рутину — в своеобразный сериал в жанре снафф, где граница между реальностью и изображением полностью стирается.

Эта линия деятельности организации вполне соответствует глобальным трендам. Достаточно вспомнить «Ведьму из Блэр» — фильм ужасов, снятый на любительскую камеру и получивший всевозможные кинопремии; маньяка Дэкстера из одноименного сериала; прошедший в 2017 г. международный конкурс фотографии World Press Photo, первую премию на котором получил снимок, запечатлевший убийцу посла А. Карлова в следующее мгновение после совершенного преступления.

Мировой порядок и либерализм как метод

Если наша культура день за днем последовательно вытесняет насилие из реальной жизни в медиа-пространство, попутно стирая видимые границы между двумя реальностями, то почему бы однажды этому насилию не оказаться вытесненным обратно? В мире, где зритель всегда оказывается соучастником драмы, висящее на сцене ружье однажды должно выстрелить в зал боевыми патронами.

Существенно при этом, что медиатизированное насилие ИГИЛ воспринимается по-разному различными аудиториями. Одни видят в нем продолжение своего зрительского опыта. Для других речь идет о повышении ценности предлагаемого проекта, причем ценность эта прямо пропорциональна медийному эффекту и болезненности общественной реакции на него. Наконец, третьих зверства, совершаемые джихадистами, оставляют более или менее равнодушными. Драки на ножах в бедных кварталах арабских городов можно увидеть в любое время суток, а исполосованные шрамами руки и тела — в Интернете норма. При этом многие воспринимают насилие ИГИЛ как оборонительное, совершаемое в ответ на преступления Запада против мусульман (достаточно послушать любую речь сторонников организации).

ИГИЛ, таким образом, обладает двойной идентичностью. Будучи, с одной стороны, феноменом ближневосточной социально-политической реальности, оно одновременно является и чудовищным результатом глобального культурного развития. Если пользоваться терминологией С. Жижека, пропагандируемое джихадистами субъективное насилие конкретизирует насилие системное посредством символического [Жижек, 2010].

При этом организация сумела достичь максимальной «эффективности» в террористической деятельности. Дешевые и простые в техническом плане теракты в музее Бардо (Тунис), на пляже г. Сус (Тунис), подрыв российского самолета над Синаем привели к обрушению туристического сектора двух стран и серьезному его падению в третьей. «Реклама» насилия — съемки видеосюжетов, распространение информации через Интернет и т.д. — обходится гораздо дороже, чем само это насилие. Одним из важнейших результатов такой политики становится превращение ИГИЛ из организации в идею и метод, свидетельством чему многочисленные индивидуальные теракты по всему миру, совершаемые «во славу» ее.

Покинувший нас мир постмодерна был миром симулякров — бес¬конечно подвижных кажимостей, символов, не требующих означаемого, мир игры и иронии.

Однако ИГИЛ не просто развило присущий «Аль-Каиде» постмодернизм, но и преодолело его. Его направленная на государственное строительство деятельность, очевидно, означает возвращение к большим нарративам эпохи модерна, иначе говоря — желание предложить миру глобальный альтернативный социально-политический проект. Относительно успешное выстраивание экономической системы на подконтрольных территориях в Сирии и Ираке подтверждает этот тезис со всей предметностью [Филоник, 2017].

ИГИЛ со всеми его аватарами действительно расширяет рамки политического ислама, обращая свое послание ко всем неудовлетворенным современным мироустройством. Отсюда его привлекательность для некоторых граждан западных государств, в том числе и России. В этом отношении его идеологический посыл может быть сопоставлен и с нацистским, и с коммунистическим. Можно согласиться с Оливье Руа в том, что именно глобальное послание, не имеющее никакого отношения ни к Ближнему Востоку, ни к религии, но попадающее в резонанс с социальными, психологическими и культурными проблемами западных обществ, привлекает в ИГИЛ выходцев из Европы и Америки [Руа, 2016].

Главной проблемой в этих условиях становится не военное и даже не идеологическое противодействие ИГИЛ или терроризму вообще, а противодействие ценностное.

Императивы неомодерна для ближневосточного космоса

Парадоксальным образом в мире «креативного класса», где чуть ли не большая часть общества принадлежит к профессиям, долженствующим производить «смыслы», смыслов этих как раз и не оказалось, а единственной силой, действительно их производящей, стали джихадисты, действующие в регионе, где этот самый «креативный класс» представлен довольно скудно. Именно джихадисты определяют сегодня дискурс на Ближнем Востоке. Они провозгласили когда-то конфессиональную войну в регионе — и весь мир сегодня обсуждает суннитско-шиитскую рознь, а внерегиональные силы спешат защищать конфессиональные меньшинства. Джихадисты когда-то поставили себе целью разрушение «империалистической системы» Сайкса-Пико — и сегодня тысячи экспертов и политиков обсуждают судьбу региона после Сайкса-Пико. Наконец, они стали и нашими врагами, и именно на их агрессию нам приходится отвечать.

Впрочем, все это не впервые. Был ведь опыт ультралевых движений в той же Латинской Америке — тоже жестоких, подчас варварских, для кого-то привлекательных и романтизированных и тоже креативных. И был соответствующий опыт борьбы с ними и преодоления насилия в этом регионе. Этот опыт показывает, что мир — цивилизованный мир Запада и Востока — будет проигрывать новым варварам до той поры, пока будет отвечать на их вызовы, не определяя повестку дня сам. А определить он ее сможет только тогда, когда осознает, что эпоха симулякров и игр прошла, и необходимо обратиться к реальности — настоящим проблемам ближневосточного региона (а затем и не только его), нуждающимся в соответствующих ответах.

Вопрос, однако, состоит в периодизации истории, без которой невозможно определить, конец какой именно «прекрасной эпохи» только что миновал. Варианта, кажется, всего два.

Первый — домодерн сменился модерном, а затем постмодерном, который сегодня также подошел к концу. При таком подходе довольно четко определяется грань между модерном и постмодерном и гораздо менее четко — между домодерном и модерном. Эпоха модерна — это, в сущности, историческая протяженность между Великой французской революцией и Второй мировой войной. Это период национального строительства в Европе, формирования крупнейших идеологий, веры в большие нарративы, прогресс, индустриализацию и т.д. Короче говоря, время исторического оптимизма, закончившегося известной фразой Адорно «После Освенцима нельзя писать стихи». Постмодерн со всеми его симулякрами и иронией, согласно этой логике, выступает отрицанием модерна, а эпоха, наступающая после него, становится отрицанием отрицания, или неомодерном.

Второй подход говорит, что домодерн сменился модерном, вершиной которого стал постмодерн. Следовательно, завершение эпохи постмодерна — то же, что завершение эпохи модерна в широком смысле. При этом по сравнению с первым подходом домодерн сменяется модерном здесь несколько раньше. Ключевыми событиями оказываются изобретение книгопечатания Гуттенбергом и появление огнестрельного оружия. Создав техническую базу для институционализации устойчивого политического и интеллектуального неравенства, эти два изобретения стали важнейшими факторами появления современного общества и государства. Возникшие в результате устойчивые иерархические системы базировались на двух монополиях — на насилие и на знание. Однако небывалый рост грамотности населения в западном мире с одной стороны и развитие современных технологий с другой привели к коллапсу этих систем — эпохе постмодерна. Согласно такому подходу, мир сегодня переживает фундаментальную революцию. «Информационный коммунизм», наступивший благодаря тотальному распространению Интернета, и «демократизация насилия» (в том числе через терроризм), в результате которой государство лишается технической основы монополии на насилие, знаменуют завершение того периода человеческой истории, который продолжался полтысячелетия. Соответственно наступающая сегодня эпоха должна рассматриваться уже не как неомодерн, но как отрицание долгого модерна, т. е. как неоархаика [Алексеенкова, 2016].

Если в рамках предыдущей периодизации неомодерн вбирает в себя постмодернистский метод и модернистскую жажду высказывания, то в рамках этой архаичные практики, символы, ценности, проходя через горнило постмодернистского общественного сознания, становятся элементом общей игры, однако игра эта обретает модернистскую серьезность. Так в едином движении сливается воедино весь исторический опыт человечества.

В принципе, спор о том, какой из подходов более верен — дело пустое, однако нынешняя ситуация на Ближнем Востоке, в том числе уже упомянутая активность ИГИЛ, подтверждает обоснованность второго. При этом принципиальное отличие нынешнего Ближнего Востока от состояния домодерна состоит в том, что архаичный (хотя и не только он) нарратив становится не изначальной данностью (как при настоящем домодерне), а результатом сознательного выбора, само осуществление которого — феномен модернистский. Все это имеет далеко не только теоретическое философское, но и вполне практическое значение.

ИГИЛ превратило медиатизацию насилия в рутину — в своеобразный сериал в жанре снафф, где граница между реальностью и изображением полностью стирается.

Прежде чем двигаться дальше, имеет смысл кратко резюмировать сказанное выше. Во-первых, современный мир, утратив перспективу будущего, испытывает ужас непонимания в отношении настоящего. Во-вторых, этот ужас непонимания толкает многочисленных акторов обращаться к истории в поисках подходящих аналогий, которые, однако, все как одна не работают. На Ближнем Востоке это проявляется в попытках объяснения текущей ситуации через память о великих войнах, колониализме и биполярном противостоянии. В-третьих, понимание современности требует адекватного описания завершившегося периода, который может быть обозначен как постмодернистский. Наиболее важными его характеристиками были отказ от «послания» в политике, инструменталистское отношение к идеологиям, ироничность, нарастающая роль медиасреды. На Ближнем Востоке это проявлялось как в характере политических режимов, так и в деятельности негосударственных, прежде всего террористических, организаций. В-четвертых, современность определяется как отрицание прошлого, что предполагает использование постмодернистского инструментария и архаического нарратива для формулирования новой идеологии, наиболее яркий пример чего дает ИГИЛ.

Неизбежный практический вопрос состоит в том, что со всем этим делать, иначе говоря — возможны ли такие действия со стороны глобальных или региональных акторов, которые сделают текущий политический процесс хотя бы в минимальной степени прогнозируемым, вернув категорию будущего в сферу региональных политических отношений и отобрав инициативу у джихадистов.

Пусть постмодернистское сознание, существующее в парадигме don't worry, be happy не способно дать ответы на вызовы, с которыми столкнулся ближневосточный регион. Однако оно создает условия для включения любых элементов в единый нарратив — и в этом состоит его величайший потенциал. Понятно, что произвольно изобрести такой нарратив извне невозможно — рождение его станет финалом нынешней ближневосточной драмы. Тем не менее кое-что сказать о нем можно, исходя из задач, которые с его помощью придется решать.

Первая из них — это, по замечанию В. Наумкина, излечение «болезней общества, приводящих к тому, что молодежь обращается к радикальным идеологиям» [Наумкин, 2016(2)]. Свобода, справедливость, достоинство — три самых популярных слова эпохи «арабской весны» были как-то переформулированы одним из участников тунисской революции в простое требование: сделать так, чтобы «каждый флик не мог порвать твой паспорт» (Архив автора, интервью 2011 г.). Речь идет о том же, о чем шла в Перу времен разгула «Сендеро Луминосо», и о чем писал Эрнандо де Сото — об эффективном государстве, интеграции большинства в политическую и экономическую системы [Де Сото, 2008; Де Сото, 2015].

Ближневосточным политикам для этого придется изменить отношение к собственным обществам, встав на путь структурных политических и экономических реформ. Это, в свою очередь, может быть сделано только при условии возвращения в общественную жизнь категории будущего. Иначе говоря, интеллектуальные элиты региона должны предпринять сознательное усилие, чтобы сконструировать стратегическое видение в условиях повсеместного «упразднения» будущего и доминирующего чувства эсхатологической катастрофы.

Возрождение «домодерна»

Речь идет не о противодействии естественному ходу вещей, но скорее о сознательном его обуздании человеческой волей. События 2016 г., произошедшие на Западе, показывают универсальность этой потребности. Говоря об этих событиях, А. Кортунов в статье «От постмодернизма к неомодернизму, или Воспоминания о будущем» [Кортунов, 2017] выделяет четыре особенности неомодернистских сил, все более диктующих свою повестку по всему миру: национализм, трансакционализм, холизм и историзм.

Подходы ИГИЛ, описанные выше как сила, также отрицающая постмодерн, во многом с ними перекликаются. Достаточно национальную идентичность заменить конфессиональной и убрать трансакционализм, неактуальный для террористической организации, противостоящей всему миру (хотя если рассматривать внешнеэкономические связи ИГИЛ, то и ему там найдется место).

Появление всех этих сил, опирающихся так или иначе на довольно широкую социальную базу, говорит о попытках обуздать хаос неизвестности, подчинив его какой-то логике. Проблема, однако, в том, что логика эта ущербна.

Вместо того чтобы думать о будущем, смиренно признавая однонаправленность течения времени, неомодернисты — что системные и относительно умеренные, что антисистемные безумцы — пока что пытаются произвести историческую контрреволюцию, воскресив сегодня архаику. Бегство от свободы и современности к архаике человечество уже проходило, и хорошо известно, чем оно закончилось. Желание отвернуться от грядущего, предавшись медитативным воспоминаниям о «золотом веке», конечно, бесперспективно и очень быстро сменится чем-то прямо противоположенным — иной редакцией неомодернизма, предполагающей конструирование будущего.

На Ближнем Востоке запрос на подобные изменения уже есть. Свидетельством тому — и саудовское «Видение 2030», и Министерство счастья в ОАЭ, и появление нового поколения молодых лидеров по всему региону, и тунисские дискуссии об ответственности государства перед молодежью, уехавшей в ИГИЛ (ассоциация RATTA), и общий рост активности гражданского общества по всему региону, и попытки реинкарнации идей арабского национализма в Египте и Саудовской Аравии. Последние пока носят инструментальный антииранский характер, однако в перспективе могут обрести и собственное позитивное содержание.

Именно джихадисты определяют сегодня дискурс на Ближнем Востоке.

Если запрос на изменения в арабских странах будет усиливаться, то внерегиональным державам придется принципиальным образом пересмотреть свою ближневосточную политику. Это позволит создать условия для гармоничного сопряжения региона с внешним миром. Каким бы ни оказалось конкретное содержание ближневосточного большого нарратива новой поры, он не превратится в глобальную конфронтационную альтернативу, тенденции чего сегодня присутствуют.

По всей видимости, стимулирование структурных реформ в государствах региона, деликатная помощь в повышении вовлеченности их политических систем в мировой порядок и одновременно признание необходимости их аутентичности, поддержка мер, направленных на социально-экономическую интеграцию обществ и укрепление институтов, должны будут стать основными задачами новой ближневосточной стратегии внерегиональных игроков.

Некоторые признаки выработки новых подходов со стороны России уже присутствуют. Два раунда межсирийских консультаций в Москве в 2015 г., вторая межпалестинская встреча в Москве в январе 2017 г., астанинский формат урегулирования конфликта в Сирии с ключевым участием России, Турции и Ирана и другие подобные инициативы демонстрируют стремление Кремля играть посредническую роль на Ближнем Востоке, избегая навязывания региону собственных представлений.

Что касается Соединенных Штатов, то говорить о ближневосточной стратегии администрации Д. Трампа все еще сложно — за первые месяцы пребывания нового президента в должности было сделано много противоречивых заявлений, что общий вектор политики никак не просматривается. Тем не менее базовая логика американской администрации, предполагающая минимизацию издержек, допускает развитие подходов, схожих с российскими, что, в свою очередь, делает возможным сотрудничество двух стран в регионе. Ключевым моментом здесь, конечно, должны стать усилия по урегулированию трех наиболее острых конфликтов — сирийского, йеменского и ливийского, превратившихся во многом в системообразующий фактор всей политической жизни Ближнего Востока.

Каждый из обозначенных конфликтов имеет сложную многоуровневую структуру. В случаях с Сирией и Ираком четко определяются три уровня — внутриполитический, региональный и глобальный. На каждом из них речь идет о соперничестве множества акторов, по-разному интерпретирующих политическую реальность и собственные интересы. При этом помимо простого противостояния «по горизонтали» — локальных, региональных и глобальных сил между собой, на каждом из уровней наметилось и их противостояние «по вертикали»: глобальных игроков с региональными, а иногда и с локальными. Поскольку на каждом из уровней динамика конфликта определяется собственными факторами (геополитическими, экономическими, социальными, идеологическими), соотношение между которыми непостоянно, то формирование «вертикальных» осей противостояния ведет к распространению воздействия факторов того или иного уровня на все большее число игроков. В результате, к примеру, российская кампания в Сирии иногда совершенно неверно интерпретируется через призму внутриконфессионального противостояния; а поведение локальных сирийских сил столь же несправедливо рассматривается как производная ирано-саудовского или американо-российского противостояния.

Россия и Запад: что делать с угрозой экстремизма?

Несмотря на то что позиция внерегиональных держав по ситуации в Ливии и Йемене выражена значительно менее отчетливо, общая тенденция к усложнению структуры конфликтов наблюдается и в этих странах. Многочисленные миротворческие усилия международного сообщества ни в одном из случаев до сих пор не увенчались успехом. Одинаково безуспешными на сегодняшний день оказываются силовые методы воздействия на конфликт (саудовская операция в Йемене), дипломатические усилия (марокканские, тунисские, алжирские и европейские инициативы в Ливии, деятельность ООН) и сочетание тех и других. Поиск принципиально новых форматов сотрудничества и инструментов воздействия на конфликты оказывается поэтому сегодня особенно актуален.

Помимо собственно миротворческих усилий нормализация обстановки в регионе требует и укрепления политических и экономических институтов в зонах ослабленной государственности. Заполнение негосударственными акторами, включая ИГИЛ, вакуума, остающегося на месте неэффективных правительств, объективно создает ситуацию конкуренции. В результате борьба с террористическими квазигосударствами требует сегодня не только демонстрации военного превосходства государственных структур, но и их способности предложить населению более выгодный общественный договор, чем тот, который предлагают их противники. Это, в свою очередь, требует и повышения качества управления, и реализации масштабных социально-экономических проектов, способных обеспечить благополучие населения на освобожденных территориях. Источники финансирования подобных проектов, равно как и инструменты их реализации до сих пор остаются совершенно неясными.

Желание отвернуться от грядущего, предавшись медитативным воспоминаниям о «золотом веке», конечно, бесперспективно и очень быстро сменится чем-то прямо противоположенным — иной редакцией неомодернизма, предполагающей конструирование будущего.

Кроме того, вызывает большие сомнения возможность реализации подобных проектов в сочетании с необходимой демократизацией политических систем и сохранением территориального единства государств региона. Инициативы по урегулированию конфликтов, социально-экономическому восстановлению региона, укреплению государственности и развитию институтов могли бы стимулировать столь необходимый сегодня процесс выработки общего образа будущего Ближнего Востока. Особенно эффективным он мог бы стать, если бы непосредственная военно-политическая и экономическая активность глобальных игроков сопровождалась активностью иного рода.

Сочетая в диалоге открытость либерализма со здравой осторожностью консерватизма, Запад и Россия могли бы инициировать и поддерживать многовекторный диалог между интеллектуалами относительно будущего ближневосточного региона, результатом которого стало бы формирование нового большого нарратива, идейно обращенного в будущее и способствующего гармонизации мировой политики.

Список литературы

Бодрийар Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. Москва, 2016 [Baudrillard J. The Spirit of Terrorism: And Requiem for the Twin Towers, 2002]. URL: http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/esprit_du_ terrorisme.shtml.

Бодрийар Ж. В тени тысячелетия, или приостановка года 2000. 1998 // Цифровая библиотека по философии [Baudrillard J. A l'Ombre du Millenaire, ou le Suspens de l'An 2000 (Paris: Sens & Tonka, April 1998)]. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000326/ (Дата обращения — 10 февраля 2017).

Де Сото Э. Иной путь. Экономический ответ терроризму. Челябинск, 2008 [De Soto, Hernando. The Other Path: The Economic Answer to Terrorism. Ney York: Basic Books, 2002].

Дунаев А.Л. Понятия "система" и "порядок" в историографии международных отношений: трудности интерпретации // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2013. № 2. С. 4-22 [Dunaev A.L. Poniatiia "sistema" i "poriadok" v istoriografii mezhdunarodnykh otnoshenii: trudnosti interpretatsii // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 25. Mezhdunarodnye otnosheniia i mirovaia politika. 2013. № 2. Pp. 4-22].

Желтикова И.В., Гусев Д.В. Ожидание будущего: утопия, эсхатология, танатология. Орел, 2011 [Zheltikova I.V., Gusev D.V. Ozhidanie budushchego: utopiia, eskhatologiia, tanatologiia. Orel, 2011].

Жижек С. О насилии. М.: Европа, 2010 [Zizek, Slavoj. Violence. Profile Books, 2009].

Рясов А. Политическая концепция М. Каддафи в спектре "левых взглядов". М., 2008 [Riasov A. Politicheskaia kontseptsiia M. Kaddafi v spektre "levykh vzgliadov". Moscow, 2008.].

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004 [Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. London: Hamish Hamilton, 1992].

Haas R.N. The Age of Nonpolarity // Foreign Affairs. 2008. No. 87(3). Pр. 44-56.

Katulis B., Awad M. New Anchors for US-Egyptian Relations. Looking for the Future and Learning from the Past 4 Years after Egypt's Revolution. Center for American Progress. Washington, DC, 2015. URL: https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/01/EgyptPolicy-report1.pdf.

Интернет-ресурсы

Al-Arian A. The Muslim Brotherhood and Trump's Terror List // AlJazeera. URL: http://www.al- jazeera.com/indepth/features/2017/02/muslim-brotherhood-trump-terror-list-170201090317237.html (Дата размещения — 2 февраля 2017).

Chulkovskaya E. Will Turkey leave NATO? // Al-Monitor. URL: http://al-monitor.com/pulse/orig- inals/2017/01/russia-turkey-erdogan-putin-membership-shanghai-sco-eu.html (Дата размещения — 9 января 2017).

Farouk Y. More than Money: Post-Moubarak Egypt, Saudi Arabia and the Gulf. Gulf Research Center, 2014. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/179860/Egypt_Money_new_29-4-14_2576.pdf.

Ioffe J. The Czar vs. the Sultan // Foreign Policy. URL: http://foreignpolicy.com/2015/11/25/the-czar-vs-the-sultan-turkey-russia-putin-erdogan-syria-jet-shootdown/ (дата размещения — 25 ноября 2015).

Kamel L. There is no Thirty Years' War in the Middle East // National Interest. URL: http://nation- alinterest.org/feature/there-no-thirty-years-war-the-middle-east-17513 (дата размещения — 29 августа 2016).

Nazer F. Saudi-Egyptian Relations at the Crossroads, Washington, 2015. URL: http://www.agsiw. org/wp-content/uploads/2015/10/Nazer_SaudiEgyptianRelations_version2.pdf.

Simms B., Axworthy M., Milton P. Ending the new Thirty Years War // NewStatesman. URL: http://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/01/ending-new-thirty-years-war (дата размещения — 26 января 2016).

Sokolsky R. Time for Arab Leadership in the Middle East // The National Interest. URL: http://na- tionalinterest.org/feature/time-arab-leadership-the-middle-east-13371 (дата размещения — 20 июля 2015).

Алексеенкова Е. Возрождение "домодерна" // Российский совет по международным делам. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozrozhdenie-domoderna/ (дата размещения — 31 марта 2016).

Бин Сакир, 'Абд аль-'Азиз бин 'Усман. Аль-Халидж фи 'ам 2014—2015. Аль-иттихад аль-халиджий аль-'арабий хува аль-мустакбаль. Кадайа аль-аман ва-д-дифа' фи дуваль аль-маджлис ат-та'аун аль-халиджий. Марказ аль-халиджий ли-ль-абхас. Джидда, 2016. URL: http://www.grc.net/data/contents/uploads/Dr_Sager_paper_3507.pdf.

Варлы И., От Сайкса-Пико до Лаврова-Керри 2016 // Иносми. URL: https://inosmi.ru/ politic/20160614/236856322.html (дата размещения — 14 июня 2016).

Де Сото Э. Бедняки против Пикетти // Ведомости. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/07/23/601792-bednyaki-protiv-piketti (дата размещения — 22 июля 2015).

Исаев Л. Ловушка на выходе из ловушки // Ведомости. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/13/677273-lovushka (дата размещения — 13 февраля 2017).

Кортунов А. От постмодернизма к неомодернизму, или воспоминания о будущем // Российский совет по международным делам. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ot-postmodernizma-k-neomodernizmu-ili-vospominaniya-o-budushch/ (дата размещения — 30 января 2017).

Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Возможности для стратегических отношений России и Саудовской Аравии //Российский совет по международным делам. URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/Russia-SaudiArabia-policy-brief-6-ru.pdf (дата размещения — 31 августа 2016).

Ливен А. Мир без гегемона. Холодная война и ее влияние на последующий период // Россия в глобальной политике. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Mir-bez-gegemona-15403 (дата размещения — 15 декабря 2011 г.).

Наумкин В. Нужно ли присоединять Россию к соглашению Сайкса-Пико // Российский совет по международным делам. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nuzhno-li-prisoedinyat-rossiyu-k-soglasheniyu-sayksa-piko/ (дата размещения — 22 августа 2016).

Наумкин В. От терактов никто не застрахован // Российский совет по международным делам. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/ot-teraktov-nikto-ne-zastrakhovan/ (дата размещения — 29 февраля 2016).

Руа О. Джихад: конъюнктурная идеология отверженных с западными денотатами (Интервью с Оливье Руа) // Исламовед.Ру. URL: http://islamoved.ru/2016/dzhihad-konyunkturnaya- ideologiya-otverzhennyh-na-zapadnom-detonate/ (дата размещения — 16 марта 2016).

Салин П. Охота на "свободных агентов" // Россия в глобальной политике. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Okhota-na-svobodnykh-agentov-18558 (дата размещения — 31 января 2017).

Стегний П. Будущее Большого Ближнего Востока // Российский совет по международным делам. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/budushchee-bolshogo-blizhnego-vostoka/ (дата размещения — 31 мая 2012).

Филоник А.О. ИГ: от безумной идеи к коллапсу экономики // Российский совет по международным делам. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ig-ot-bezumnoy-idei-k-kollapsu-ekonomiki/ (дата размещения — 27 января 2017).

(Голосов: 38, Рейтинг: 3.34) |

(38 голосов) |

Кризис либерализма не означает кризис либерального миропорядка

Мировой порядок и либерализм как метод Будущее либерального мирового порядкаИнтернационализм после Америки

От постмодернизма к неомодернизму, или Воспоминания о будущем Предложения к формированию системы региональной безопасности в Западной Азии и Северной АфрикеРабочая тетрадь №38 / 2017

Уроки «Исламского государства»Попытки сформулировать исламскую альтернативу будут повторяться